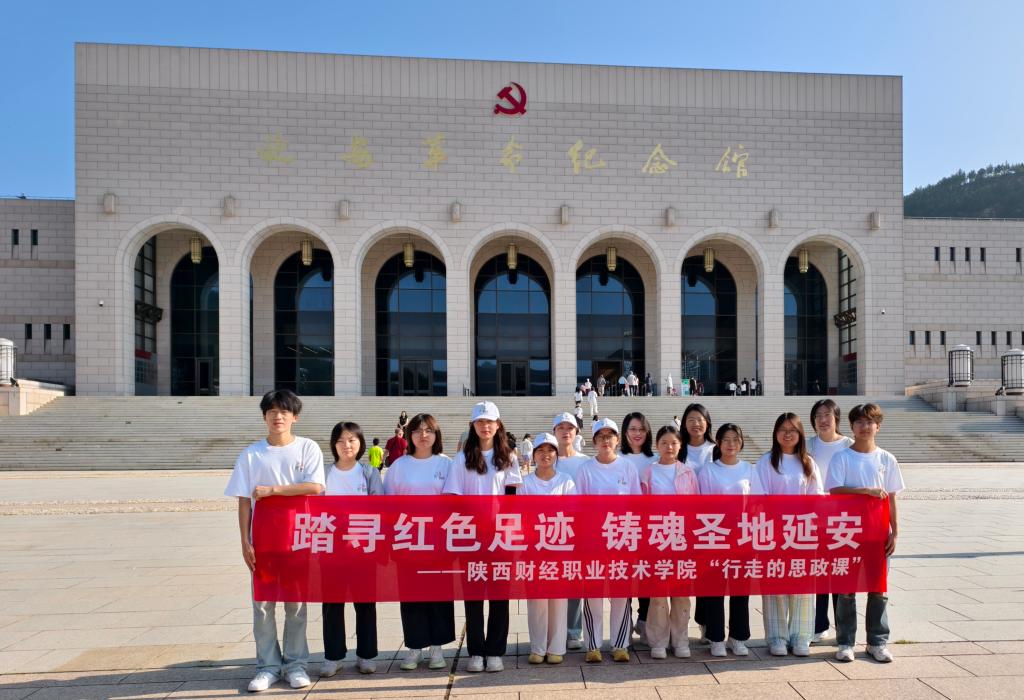

为深入贯彻落实习近平总书记关于“用好红色资源、赓续红色血脉”的重要指示精神,将立德树人的根本任务融入鲜活实践,马克思主义学院积极创新思政育人模式,精心组织开展“行走的思政课”。7月10日至17日,学院组织15名师生组成“新时代青年延安行——红色问道之旅”实践团,奔赴革命圣地延安,将思政小课堂与社会大课堂深度融合,开展了一堂主题鲜明、内涵深刻的“踏寻红色足迹,铸魂圣地延安”大思政实践课。师生们以脚步丈量信仰高地,在寻访革命遗址、开展红色宣讲、参与特色实践、深入场馆调研、沉浸红色剧目的多维体验中,重温峥嵘岁月,感悟思想伟力,于红色基因的源头活水中汲取昂扬奋进、团结拼搏的磅礴精神动力,为强国建设、民族复兴新征程凝聚青春力量。

行前马克思主义学院院长许朝辉组织召开动员会

探寻红色场馆和遗址

踏着先辈的足迹师生团队成员从西安出发向延安前进,深度追寻爱国青年涌向延安和党中央落脚陕北的历史脉络。从西安城墙上的枪声到延安窑洞中的灯火,从陕甘边的烽火到南泥湾的炊烟,一处处革命遗址,串联起中国共产党领导人民抗争、奋斗的壮阔史诗。师生团队一路向北,从西安八路军办事处青砖小楼里周恩来使用过的旧台灯,到洛川会议旧址泛黄的《抗日救国十大纲领》油印本,从照金纪念馆满墙弹痕累累的土枪,到枣园毛泽东窑洞窗前那方浸润过无数深夜思虑的木桌。文物无声,却让历史的惊雷在年轻胸膛里炸响。师生一路探寻红色场馆和遗址,不仅是对历史的回望,更是对精神的洗礼。这些遗址见证了中国共产党在绝境中坚守信仰、在斗争中凝聚力量、在困难中开拓创新的历程,它们所承载的爱国精神、奋斗精神、团结精神,是中华民族宝贵的精神财富。

现场参观学习

红色主题宣讲

红色革命文化作为一笔宝贵的精神财富,蕴含着指引我们党和人民增强信仰、信念、信心,战胜一切强敌、克服一切困难、夺取一切胜利的强大精神力量。为深化和宣传学习成果,师生团队先后在陕甘边革命根据地照金纪念馆、甘泉雪地讲话旧址、延安宝塔山上组织开展“红星闪耀” “重走长征路” “为人民服务过时了吗”等主题宣讲,在宣讲中深刻领悟伟大历史事件背后的精神内涵,感受那段峥嵘岁月中的坚定信念与不屈斗志。第一场宣讲活动在陕甘边革命照金纪念馆广场展开,团队成员张泽宇站在五星桥下,以《红星闪耀,穿越时空的青春接力》为题展开,结合照金革命根据地的斗争历史,向在场师生与游客讲述刘志丹、谢子长、习仲勋等革命先辈用热血铸就信仰的故事,将书中“红军战士为百姓谋幸福”的初心,与新时代青年在乡村振兴、科技创新中的担当相结合,用鲜活案例诠释“红星精神”的传承。第二场宣讲活动在甘泉雪地讲话旧址开展,团队成员彭文盈以毛泽东同志在此对长征的经典总结“长征是宣言书,长征是宣传队,长征是播种机。”为切入点,结合此次实践活动感悟,生动讲述了长征的艰辛历程和深远的历史意义,引导现场师生深入理解新时代传承长征精神的重要性,坚定走好新时代‘长征路’的信念。在延安县委旧址,师生团队的系列红色主题宣讲活动,将历史现场变为“活课堂”,让师生团队成员在沉浸式学习中深化了对革命精神的理解。

开展理论宣讲

特色主题实践

为深入追寻历史足迹,共同感悟红色历史,传承革命精神,师生团队分别在直罗镇战役纪念馆,甘泉雪地讲话旧址,延安文艺纪念馆等实践地开展特色实践活动。直罗镇战役是1935年11月初中央红军与红15军团在陕北会师、中央成立了西北革命军事委员会后取得的第一个重大胜利,这一胜利是巧用地利持重待机的典范,为了深刻理解这一取胜关键,师生团队以粘土为原材料开展《上兵伐谋》沙盘制作活动,生动再现了直罗镇战役的军事智慧与战略思维。在甘泉雪地讲话旧址,师生团队开展了以《重走革命路》为主题的特色寻宝实践活动,通过找寻春秋时期军事家孙武、革命老红军刘光登和“90后“村支书刘稳高三位主人公线索的过程,感悟长征精神在不同年代的闪耀与传承。在延安文艺纪念馆,师生们见到了许多延安时期的木刻作品,这些作品许多都是小小的、一块一块的,但是这一块块的作品仍然具有那么强大的力量。它们是中国抗战的一份份历史文献,同时又散发着中国革命美术独特的艺术魅力。参观结束后师生们以刀为笔,以木为纸开展了《一笔一刻》版画制作实践活动,领悟“延安木刻”的艺术魅力与革命内涵。纷纷表示:“形式不同的特色实践活动,让我们更加直观的感受历史记忆,无疑是此次“问道之旅”的点睛之笔。

体验木版画制作

聆听现场思政课

在革命旧址现场,师生们聆听了一堂堂特别而生动的思政课。在西安八路军办事处纪念馆张小雅老师以 “抗战时期国际友人如何讲好中国故事”为题,深入讲述了美国记者埃德加·斯诺、加拿大医生白求恩以及印度援华医疗队等国际友人的事迹,他们不仅直接参与了中国的抗战,还通过撰写报道、拍摄纪录片和发表演讲等方式,将中国人民的英勇抗敌精神传递到世界各地。在延安革命纪念馆讲解员王圆圆以“诗言志-小炕桌上的故事”为题,深情讲述延安革命纪念馆国家一级文物“小炕桌”背后的历史故事。虽然是一张小小的、破旧的炕桌,却见证了毛泽东同志指挥红军东征战略部署的诞生,也见证了著名诗篇《沁园春 雪》的问世,更见证了抗战时期党同人民的深厚情感。在杨家岭革命旧址,讲解员以“中国的希望在延安”为主题,生动讲述了华侨陈嘉庚在延安考察时的所见所感。通过一个个小故事,师生们深刻体会到延安艰苦朴素的作风和军民同甘共苦的精神,进一步理解了“中国的希望在延安”的深刻含义。现场思政课为师生提供了身临其境的沉浸式学习,让抽象的理论变得可知可感,使红色历史成为滋养青年成长的鲜活教材。

杨家岭旧址现场思政课

延安革命纪念馆现场思政课

红色场馆调研

在此次实践活动的筹备阶段,师生团队就拟定了调研方向和主题,编制了调研问卷和访谈提纲,达到研学中有调研,调研中深化研学内容。师生团队重点选取西安八路军办事处纪念馆、西安事变纪念馆、陕甘边革命根据地照金纪念馆、延安革命纪念馆、南泥湾大生产纪念馆、延安文艺纪念馆六个大型红色场馆为调研对象,通过实地参观记录、查阅资料、与工作人员交流、现场观察游客反馈等多种形式,围绕场馆建设规划、展陈设计、历史叙事策略、教育功能以及参观者体验等方面展开细致调研。在场馆建设规划方面,主要记录建筑布局、空间利用、安全设施及无障碍设计;在展陈设计上,主要考察展品陈列方式、多媒体互动技术应用、灯光音效配合等;在历史叙事策略方面,重点调研如何利用文物、图片、文字、视频等多种媒介,构建连贯且富有感染力的历史故事线;在社会教育功能发挥方面,主要考察馆内设有的专题讲座、互动活动、教育课程等形式以及线上资源;在参观者体验方面,则主要记录入口引导、导览服务到休息区设置、纪念品商店布局等各个环节。师生团队成员纷纷表示,通过近距离考察纪念馆,系统分析场馆的陈设与表达,对如何更有效地讲好红色故事、赓续红色血脉有了更深的思考。

开展调研

沉浸红色剧目

“行走的思政课”最后一站来到延安1938剧院,观看了大型红色主题演出《延安延安》。该剧从老红军栓柱的回忆切入,讲述了上世纪三十年代,女大学生白雁鸣从上海奔赴延安,与红军战士欧阳坚、栓柱在战斗、学习与生活中结下深厚情谊,并逐渐成长的故事。演出巧妙串联起红军长征、红二十六军战斗、延安鲁艺、大生产运动、日军轰炸、东渡黄河等重大历史事件 ,让师生们身临其境地感受到那个特殊时代的热血与激情。同时,该剧融合了音乐、舞蹈、杂技、话剧等多种艺术形式,激昂奋进的音乐、优美动人的舞蹈、惊险刺激的杂技以及真实感人的话剧表演相互交织,配合逼真的舞台场景、变幻莫测的灯光特效,全方位营造出紧张激烈的战争氛围和热火朝天的生产建设场景,仿佛回到了革命年代。这场红色剧目不仅巩固了师生在实践期间的学习和体验,也让师生对此次“行走的思政课”的探索内容和目标达成了共识。

本次“行走的思政课”以“研—听—讲—做—谈—熏”六步螺旋实践法为核心,成功构建起一个融思想性、实践性、体验性与互动性于一体的立体化育人场域。通过行走在革命旧址追寻记忆、在思政课堂感悟伟力、在宣讲实践中传播文化、在特色活动中体悟精神、在走访调研中深化认知、在艺术熏陶中升华信念,师生在沉浸式体验中实现了对红色基因的深度解码、对理论内涵的深刻把握、对时代使命的深度认同。这不仅是思政课教学形式与载体的创新突破,更是对“大思政课”建设核心要义—— “坚持理论性和实践性相统一,把思政小课堂同社会大课堂结合起来” 的有力探索和生动诠释。今后,马克思主义学院将根植实践沃土、联通历史与现实的“行走”模式,继续深化拓展思政课的实践形式,为培养担当民族复兴大任的时代新人注入更澎湃的“大思政课”动能。

团队合影